리경 - more Light

1.

2000년대 초반 이후 리경의 설치 작업은 스펙터클한 감각적 유희 대신 인간과 사회를 둘러싼 사유의 영역에 지속적으로 주목해왔다. 특히 리경에게 빛은 작가의 예술적 발언과 의지를 관통하는 핵심 개념이다. 이번 개인전 ‘more Light’에서 작가는 비물질적 형태인 빛에 대한 암시를 공간 전체를 아우르는 공감각적 설치 작업으로 제시하면서, 외양과 존재, 현상과 실재의 관계 뿐 아니라 인간 삶에 연루된 사회, 환경, 정신의 문제를 포괄하고 있다.

개인전 제목이기도 한 ‘more Light’에서 소위 ‘더 많은 빛’은 일견 서구 형이상학이 제시한 빛의 의미를 상기시킨다. 플라톤의 『동굴의 우화』에서 ‘빛’은 동굴 벽에 비친 그림자만을 바라보던 죄수로 하여금 등을 돌려 동굴 밖을 바라보도록 촉구한 빛의 세계, 즉 진리와 존재의 영역을 의미한다. 빛으로 대변되는 세계는 ‘현상적 형상’이자 ‘표상의 표상’인 동굴 벽 그림자의 반대 지점에 위치한 곳, 즉 그림자와 외양의 근원지인 ‘존재’로 대변된다. 여기서 현상적인 시각계로 일컬어지는 외양은 그림자이자 눈속임이고 빛으로 대변되는 완전한 ‘존재’에 비해 믿을 수 없는, 늘 불완전한 어떤 것이다.

리경의 2000년대 전반 설치 작품들은 ‘보이는 데로 믿는다는 것이 얼마나 불완전한 것인가’를 전제로, 앞서『동굴의 우화』가 암시하는 눈에 보이는 현상적 시각계의 불완전성을 언급한 것으로 읽을 수 있다. 벽이 기울어진 밀폐된 밀실 공간에 오징어잡이 배의 불빛을 수십 개 설치하여 관람객이 전시장 내에서 눈을 뜰 수도 방향을 찾을 수도 없게 만든 (2001/2003)이나, 15도 경사가 기울어진 어두운 검은 밀실에 거울을 설치하고 한 줄기 빛만을 허용한 (2003/2004) 등은 ‘빛’ 이외에 물질적인 그 어떤 오브제가 배제된 텅 빈 공간으로 제시된다. 눈에 보이는 것만을 믿고 걸어가는 과정에서 그 공간이 보이는 것과는 달리 기울어져있다는 것을 안 순간, 관객은 시각에 의지하여 지금까지 옳다고 믿어온 것에 배반당한다. 외양과 존재, 현상과 실재, 진실과 허구를 구분하지 못하는 우리 눈의 한계와 현상계의 불완전함은 (2005)에서도 의미화 된다. 피에타 형상의 오브제위에 진짜 아이비 식물 넝쿨과 가짜 아이비 식물이 혼합되어 시뮬라크라(가짜 넝쿨)가 실재처럼 보이는 이 작업에서 우리가 진실을 마주하게 되는 순간은 오랜 시간이 지나 가짜 넝쿨이 말라 죽었을 때이다.

리경의 초기 설치 작업에서 빛은 어두움을 몰아내는 빛이면서 너무나 밝아서 눈이 멀 것만 같은 빛이다. 이는 동굴 벽의 그림자를 떠나 위대한 빛으로 향할 때 실명을 감수해야 하는 것처럼 최고 선 이데아-존재를 이해하기 위해서는 자신의 눈, 시각을 포기해야 하다는 것을 의미하는 듯하다. 빛을 중심으로 한 리경의 초기의 설치작업은 불완전한 시각에 의지하여 사물과 세계를 이해하고 판단하기를 보류하고, 오히려 눈을 감아 영혼과 존재의 의미를 사유하기를 촉구한다.

2.

초기 설치 작업에서 빛이 인간 시선의 불완전성을 역설적으로 드러내는 기제이자 어두움의 존재를 확인시켜주는 진리와 믿음의 메타포였다면, 2012년 ‘more Light’ 전에서의 빛은 지금 여기(here and now)에서 보여 지고 느껴지는 현상과 신체적 감각에 더욱 주목한 빛이다. 그 빛은 시각계에서 타자를 내면화하는 ‘응시’ 일뿐 아니라 현대 인간과 보이지 않는 사회적 시스템의 비유로서, 보다 확장된 사회적 지평에서 논의될 수 있다.

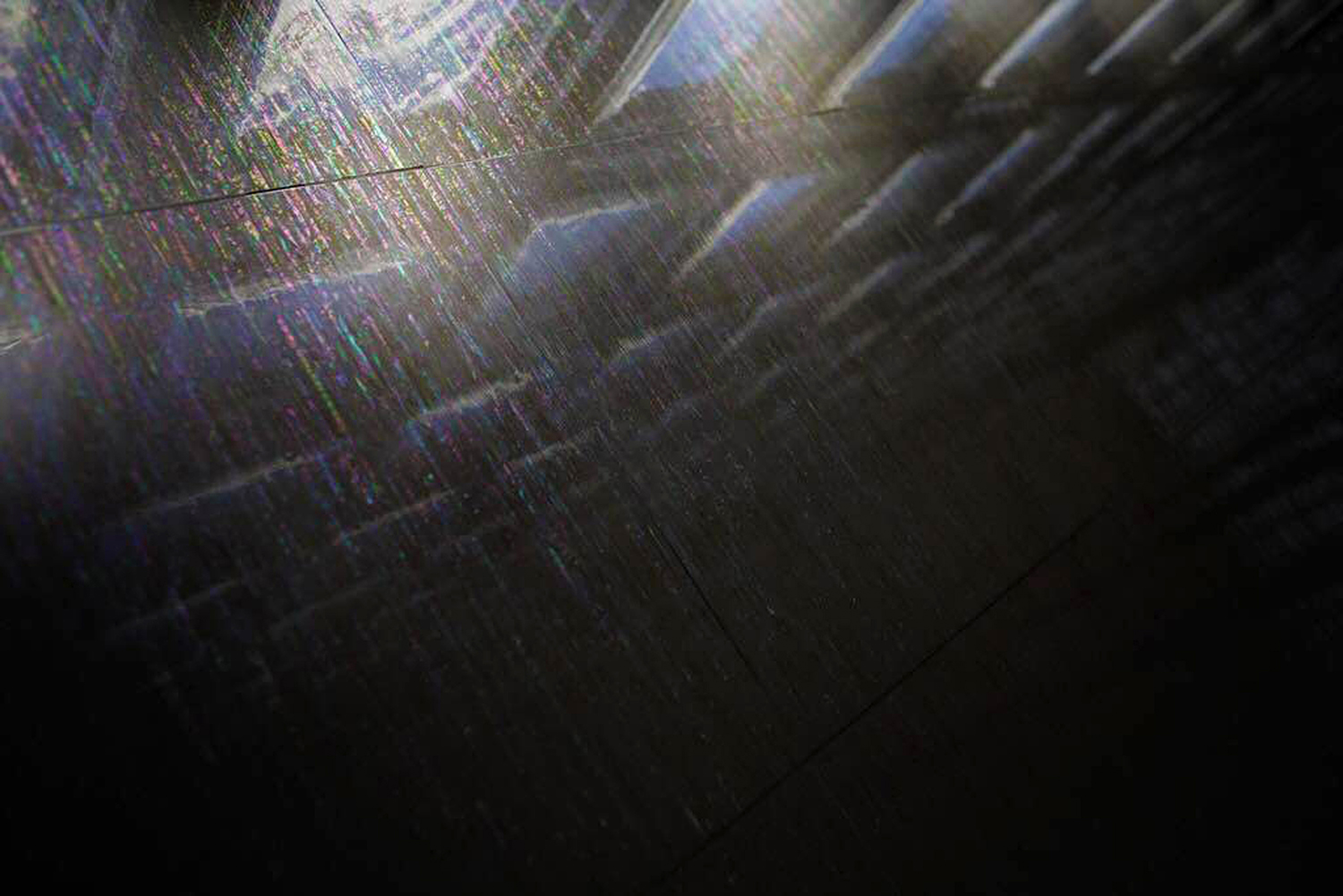

전시 제목과 동일한 설치 작품 (2012)에서 최소한의 빛으로 구성된 허(void)의 공간은 유동하는 빛의 공간으로 채워진다. 이 작품은 네 면에 위치한 거울과 겹겹이 쌓여진 유리들의 반사작용에 의해 녹색의 빛이 연쇄적으로 뻗어나가 끊임없이 확장되는 매트릭스 공간을 만들어낸다. 관객은 끝과 시작을 알 수 없는 빛의 레이어에 빠져들게 되면서 무한한 공간 속에서 시선을 고정할 수 없는 분열된 지각체험을 하게 된다. 싸이키델릭한 수많은 광선들이 겹쳐져 다양한 초점을 만들어내며 관람객의 눈을 정처 없이 떠돌게 만든다. 이 작품에서의 빛은 시각적이라기 보다는 촉각적이다. 눈으로 빛을 바라보면서도 신체로 빛을 경험한다.

자신의 신체를 침범하기도 그리고 신체에 의해 빛을 분산하기도 하는 촉각적인 빛의 공간 속에서 관객은 알 수 없는 불안감을 느낀다. 그 불안감은 일차적으로는 안정감을 상실하게 만드는 무한한 공간감과 한 곳에 시선을 고정시킬 수 없는 멀티 중심화 된 지각경험, 그리고 내가 대상을 시각적으로 통제할 수 없고 오히려 나를 바라보는 수많은 응시-빛에 의한 것이다. 작품 속에서 신체로 감지되는 이러한 불안감은 작가가 언급하듯 사회 속에 자신의 위치를 규정지을 수 없는 현 상태와 감정에 기인한 것이기도 하다. 또한 이는 구조화된 사회 시스템 속에서 어디로 가야할 지 모르는 현대인의 분열적인 상황의 표상일 수 있다. 자기성찰을 요구하는 불변하는 광원(빛)이 아닌 신체의 움직임에 따라 가려지기도 침범하기도 하는 가변적인 빛에서 작가는 인간과 우리를 둘러싼 사회 시스템의 문제를 내면화한다.

관념과 영혼에 대한 깊은 사유를 보여주었던 그의 작업은 2000년대 후반, 사회적 의미를 개입시키면서 구체적인 확장을 시도한다. 히에로니무스 보슈(Hieronymus Bosch)의 <쾌락의 동산 The Garden of Earthly Delight>을 인용한 <실낙원 Paradise>(2008)은 선과 악, 쾌락과 상실, 육체와 영혼이 뒤섞인 공간에 우리 근대사의 어두운 장면을 삽입시켜 부조리와 모순으로 가득 찬 이 사회의 상징체계를 드러낸 것이다. <실낙원>이 아담과 이브를 중심으로 하는 성경 텍스트에서 인간의 본질과 사회의 구조를 간파한 것이라면, (2009)는 작가의 오랜 관심이었던 실재와 현상 사이의 모순을 사회적 층위에서 구체적인 이미지로 보여준 것이다. 원형 건축을 중심으로 키스하고 포옹하는 인물들 간의 친밀한 접촉을 보여주는 건축 외부의 모습과, 싸우고 죽이는 폭력적인 장면이 그림자로 비추어지는 내부 모습의 이중성은 우리 사회의 가시화된 장이 가지는 이율배반적인 역설에 다름 아니다. 여기서 폭력적인 장면을 비추는 빛은 2009년 작 (2009)가 의미화 한, 판옵티콘 조명탑이 비추는 우리 주변에 편재하여 우리를 제어하고 검열하는 보이지 않는 시선(응시)이다. 판옵티곤이 가시성의 문제를 제기한 것도 모든 것을 통찰 할 수 있는 권력의 제도화에 기인한다.

이러한 ‘바라보기’에서의 주체는 응시의 축으로서 사물과 세계를 대상화하고 소유하게 되며, 여기서 본다는 것은 권력과 연합한다. 이러한 보는 주체는 나(I)와 눈(Eye)을 동일시하고 주체와 객체, 외부와 내부의 이분법적 위계에서 코기토를 내재화한다. 앞에서 언급하였듯이 2000년대 이후 리경의 작업은 바로 세계-대상을 객관화시켜버리는 이러한 ‘바라보기’에 대한 근본적인 회의를 담고 있다고 볼 수 있다.

3.

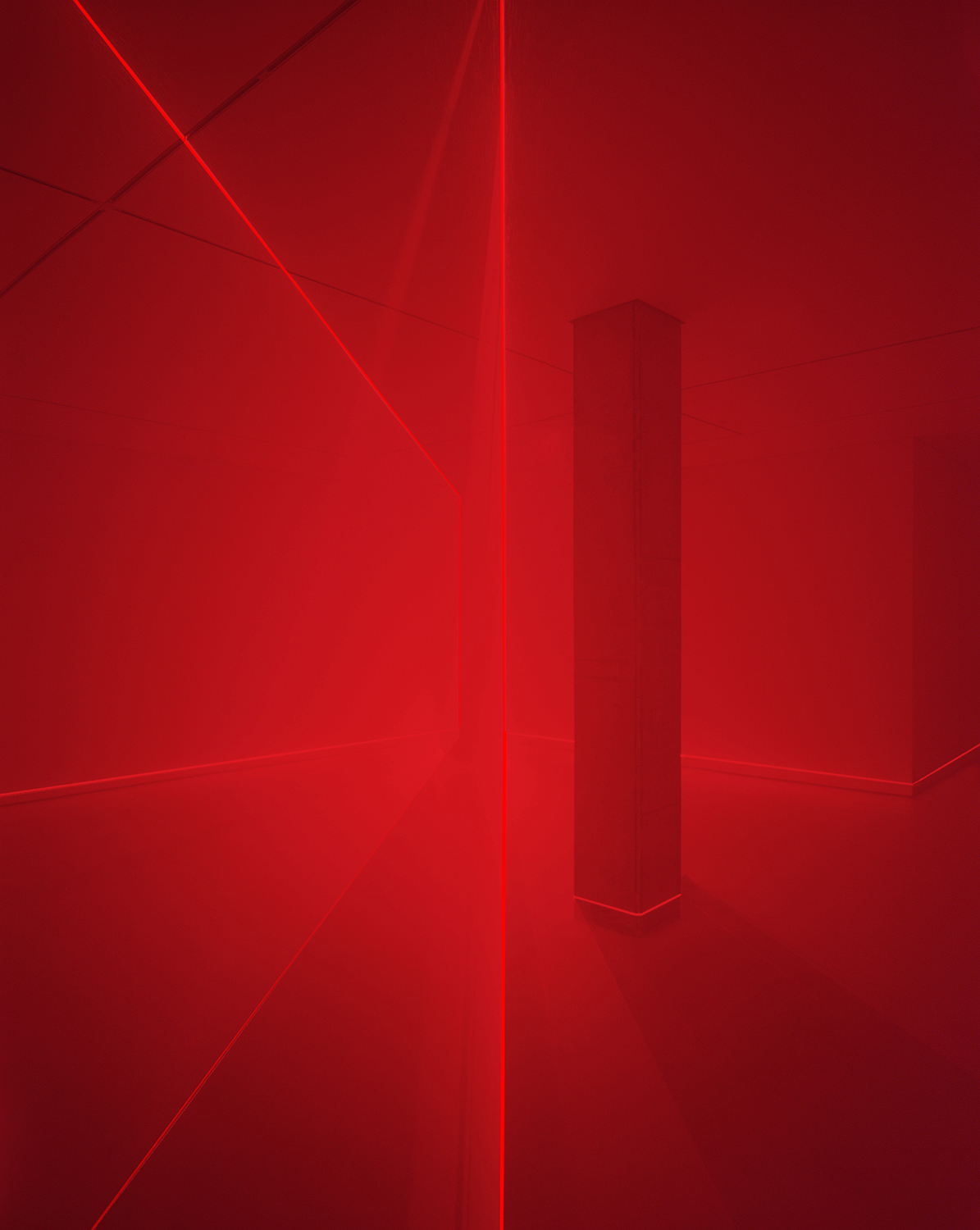

이번 개인전에 전시된 <나는 거짓말을 하고 있다 I am telling a lie>는 이러한 시각적 바라보기를 멈추고 촉각적 지각을 동원할 것을 요구한다. 레이저 레이블이 뿜어내는 가느다란 붉은 빛과 아스라한 연기, 영상과 사운드로 전시장 전체를 감싸는 공감각적인 대형 설치 작품 앞에서 대상을 시각적으로 통제하기란 불가능하다. 미세한 미스트와 15분에 한번 씩 뿜어 나오는 연기가 붉은 빛의 선에 닿는 순간 빛과 연기는 반응을 일으키며 기다란 통로와 벽, 문과 막들을 만들어 낸다. 이 빛의 통로들은 연기가 존재할 때 확연하게 나타나지만, 연기가 사그라지는 순간 시각적인 존재감은 모호해 진다. 연기로 채워진 먹먹한 공간, 멈춰 있는 듯 보이지만 미세하게 끊임없이 움직이는 공간 속의 대기들, 사라졌다 나타나는 곳곳의 미세한 막들, 신체의 균형을 잃게 하는 사운드 등은 지금 현재 내가 어디에 있는지 좌표조차 모호하게 만든다. 자신의 위치를 정의하는 안정적인 시공간 좌표를 와해시키는 이 작품은 따라서 이질성, 유동성, 가역성에 대한 감수성과 맞닿아 있다.

<나는 거짓말을 하고 있다>에서 주요한 또 한가지 요소는 불연속적으로 인지되는 공간 전체와 관람자가 경험하는 시간의 지속이다. 중요한 것은 물리적인 존재감이 아니라 시간과 공간, 빛과 조명 등에 따라 새롭게 지각되는 신체적 경험인 것이고, 따라서 관람자의 신체는 작품의 의미를 결정짓는 주요한 요소가 된다. 여기서 자기 충분적이고 초월적인 현재성(presentness)은 공간과 관람자의 상태에 따라 신체적으로 달리 지각되는 연극적 상황, 시간에 따른 현전성(presence)으로 대체된다.

현전성을 경험하는 공간 설치에서 작가가 의미를 부여하는 빛은 보이지 않는 관념 속에 존재하는 것이 아니라, 구체적인 신체적 경험 속에서 작가가 가지는 사회에 대한 인식, 그리고 이를 통한 작가 자신의 인식과도 맞닿아 있다. 어찌 보면 <나는 거짓말을 하고 있다>는 진리와 믿음에 근거하였던 초기 작업의 맥락을 지나, <실낙원>, , 등 사회적 의미를 내재한 일련의 작업을 거치면서 현재 자신과 사회를 바라보는 시각을 보여주는 것이기도 하다. 붉은 빛의 선이 만들어내는 문이나 벽의 이미지, 빛과 연기에 의해 나타났다가 이내 사라지는 통로는 명확히 보이지는 않지만 엄연히 존재하면서 우리를 통제하는 사회 시스템에 대한 표상이다. 빛을 등지고 돌아섰을 때 비로소 발견하게 되는 계단 영상들, 나의 신체와 만나 융합되는 이미지들은 우리의 시선에 비치는 다양한 현상적 세계이기도 하다. 여기서 계단은 정감과 리비도를 철회해야만 올라갈 수 있는 철학적 상승의 사다리이기 보다는 현상계에서 복잡하게 뒤섞이는 욕망의 사다리일 수 있다.

리경 작업의 주요 테마였던 빛은 대상을 지배하는 주체의 눈(eye)이 아니라 오히려 대상- 타자가 나를 바라보는 응시(gaze)의 지점에 있는 듯 하다. 이는 보는 것(seeing)과는 거리가 먼 보여 지는 것(being seen)에 관한 것이다. 자크 라캉의 말을 빌린다면 통조림 깡통에 반사된 빛의 반짝거림과도 같다. 내가 빛을 바라보는 것이 아니라 빛이 나를 바라보는 것이다. 이는 시각의 장에서 나에 의해 통어될 수 없는 응시, 자크 라캉이 말하는 욕망의 비대상 a(object petit a)이다. 리경의 작업에서 빛으로 재구성된 통로와 막의 지점이 빛의 응시의 지점이다. 즉 보이지는 않지만 우리 앞에 선행하여 우리를 바라보는 사회적 시스템-타자의 자리인 것이다. 통로와 막들이 빛과 연기의 결합에 의해 어느 순간 명확하게 드러났다 모호해지듯이, 이는 명확히 드러나지 않아 존재하지 않는 것처럼 보이지만 예기치 못한 순간에 출몰하는 얼룩과도 같다.

모호하고 먹먹한 공간 내에서 시각장을 중심으로 하는 주체의 근원적인 결핍과 상실을 의미화 하고 있다는 점에서, 리경의 작품은 피상적인 감각의 차원이 아니라 인간과 사회의 근원적인 인식에 맞닿아 있다. 그의 작품이 감동을 주는 지점은 바로 구체적인 오브제가 부재한 가운데에서도 문맥을 가로질러 사회와 인간을 둘러싼 통찰을 가능하게 한다는 점에 있다.

배명지(코리아나미술관 책임 큐레이터)